「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。

こちらの記事では、幸田露伴についてかいていきます。露伴は、もはや日本ではありますが、その作品はとても中国的というか、中国文学から派生している感があるので、紹介させてください。

ちなみに、露伴は晩年の作品がおそろしく素晴らしいです。特に大正末期(だいたい60歳くらい)からの作品は、文章が互いに引き立てあうような並べ方になっていて、事実をこんなにも面白くかけるのか……と感動させられます。

というわけで、さっそく露伴についてみてきたいと思います。

大器渾成

まずは「観画談」という作品です。こちらは、二十代半ばになって大学に入学した「大器晩成先生(大学に入るまではあちこちで事務員などをしていたので、そのように呼ばれるようになった)」という人が、やや疲れのあまり療養の旅にいきます。

もともとどこかの温泉地にでも向かおうとして東北のほうまで歩いていく途中に、激しい雨に降りこめられて、山中の古い寺にとりあえず泊まらせてもらうのですが、そこでの雨の様子について露伴はこんなふうに書いています。

雨は恐ろしく降っている。あたかも太古から……大きな河の流が流れ通しているように雨は降り通していて、自分の生涯の中の或日に雨が降っているのではなくて、常住不断の雨が降り通している中に自分の短い生涯がちょっと挿まれているものででもあるように降っている。

世界という者は広大なものだと日頃は思っていたが、……世界はただこれ

ザアッ

というものに過ぎないと思ったり、また思い反(かえ)して、このザアッというのが即ちこれ世界なのだナと思ったりしている中に、自分の生れた時に初めて拳げたオギャアオギャアの声も……キャアキャアガンガンブンブングズグズシクシク、いろいろな事をして騒ぎ廻ったりした一切の音声も、それから馬が鳴き牛が吼え、車ががたつき、汽車が轟き、汽船が浪を蹴開く一切の音声も、……皆残らず一緒になってあのザアッという音の中に入っているのだナ、というような気がしたりして……、(「観画談」より)

この大きな雨のように渾沌としているのが、露伴らしさです(渾沌は、もともとどろどろ混ざり合う深い溜まり水のこと)。

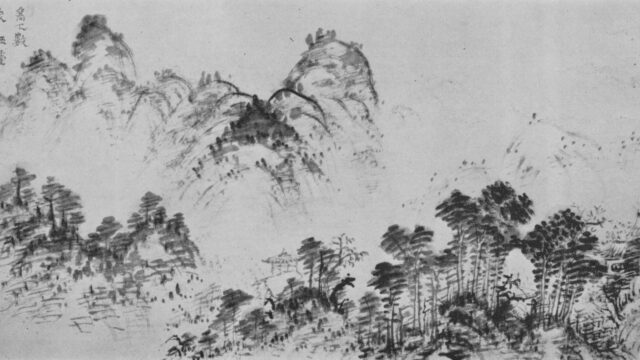

そして、そんな雨につつまれた古い寺の一室で、大器晩成先生は、中国江南の風俗画(清明上河図みたいなの)をみつけて、じっとみていると、その上のほうには「橋流れて水流れず」と書いてあります。

その絵には、江南の水郷の街に行き来するさまざまな人々の様子が、こまごまと小さく描かれているのですが、その中にいるひとりの船頭と目があったような気がして、その人が絵のなかに呼んでいるような心地がしてきます。

大器晩成先生は、その船頭の声に応えると、ふと頭がぼんやりして気だるかった気持ちはなくなってしまい、そのまま大学を辞めて、その後はどうなったかも分からない――という話です。

大学を辞めてしまった理由について、露伴は「大器晩成なのか、大器不成なのか、大器既成なのか、そんなことは問題ではなくなったのであろう」というのですが、これはたぶん永遠に渾々として巡りつづける世界では、どこまで行ってもみずからはその一部でしかないのだから、真の大きな神器になっている世界の中にいれば、どこまでも真の大器なのだ――という話だと思います(たぶん)

もっとも、この辺りは荘子とも似ているかもですが、露伴はそれぞれの雑多な様子をむしろ渾沌そのものとして書いていきます(でも、ただ雑多な多彩さを好むだけでは、蘇軾あたりと似てしまいますが、露伴はもっと“技”に近いのです)

骨董の手管

そんな渾沌たる技がつぎつぎ並べられているのが、「骨董」という随筆です。こちらは、骨董にかかわってくる人々の性格や姿などが浮かぶような怖い面白さがあります(ここから要約版をのせてみます。ちなみに原話は、清初の姜紹書『韻石斎筆談』巻上です)

まず、明代の常州(いまの江蘇省あたり)では、唐氏という名家があって、そこでは北宋の頃の鼎(三本足の器)が大事に保管されていました。

そんな中、あるとき周丹泉というひとが、その鼎をみせてほしいというので、唐家ではそれをみせると、丹泉は感心しながら紙を出してその形や大きさ、模様などを写し取って、その日は帰ってしまいます。

それからしばらく経った頃、また周丹泉がたずねてきて、そのときみせた鼎と同じものを持ってきます。唐家の人々は大いに驚いて、それをどこで手に入れたのかと問うと、周丹泉はこの前みせてもらったときに写した紙のものから作ったのです――といいます。

見比べてみると、やはりさすがに本家のほうが出来はいいのですが、それでもなかなかに劣らず、唐氏ではその贋品も気に入って買うことにしました。

もっとも、これだけみると周丹泉は何でそんなことをするのかと疑問かもですが、お金に飽かせて骨董を買い集めようとする者や、あくどい骨董屋などを騙して楽しむという、趣味が洗練されているのか、どこか底意地が悪いのかわからない遊びをするためらしいです(笑)

ちなみに、本当にそんなことができるのかと思うかもですが、日本では江戸後期の青木木米というひとが、中国の磁器を紙にうつして、長さ・模様・釉薬の色なども書いておいて、それを元にほとんど再現してしまう――ということをしています(木米はふつうに自分の作品にしているので、騙したりはしないですが)

というわけで、唐家には本物の鼎と、すごくよくできた偽物の鼎が置かれるようになりました。ですが、世の人々はまだそのことを知らずにいます。

そこからかなりの月日が過ぎて、ある大商家がその鼎のことを聞いて、ぜひとも手に入れたいものだと思ってたずねてきます。唐家は孫の代になっていて、どうせ良し悪しもわからずに買い漁るような者なのだから、本物をみせるまでもないとおもって、周丹泉の偽物のほうをみせます。

もっとも、偽物とはいっても、それなりによくできているので、すっかりその商人は感じ入ってしまい、ほとんど大金を押しつけるようにして買い出してしまいました。でも、こうなると、かえって唐氏のほうが騙したような形になってしまうので、「さきほどの鼎は贋品なので、お金は返しますから、鼎も返してください」と伝えます。

こうなると、さきの大商人は、「どうやら売ったあとにやはり惜しくなったのだろう」と考えて、「たとえ偽物でも構いません。こちらを貰っていきます」といいます。

仕方ないので、とにかく一度本物のほうをみてもらうことにすると、やはり本物のほうが数段勝っていたのですが、一度買ってしまったものは手放すのは惜しかったので、表向きは本物の鼎を買ったというふうにして、偽物のほうを持ち帰っていきます。

(ここから、話の主役が偽物の鼎になります。もっとも、表向きは本物というふうになっていますが。逆に、本当の本物だった唐家の鼎は、少しずつフェードアウトしていきます笑)

さて、その商家には鼎が大事にされていたのですが、つぎの代になってしだいに家が傾いていくと、その鼎は悪徳骨董屋に渡ります(もちろん、みんなそれを本物だと信じています)

その悪徳骨董屋は、いろいろな骨董を仕入れて、高く売りつけられる客がみえると、真品贋品いずれもお金次第で売りつけたり、もしくは一時的に人に貸しておいて、売れそうな相手を探させて、ねちねちと何年も巧妙に過ごしている……という人物です。

あるとき、悪徳骨董屋は良さげな客をみつけます。しばらく話し込んでいて、相手が例の鼎の真品を知らないのがわかると、ほどよい偽物を売りつけました。もともと、本当の鼎は四角いものでしたが、その偽物は円い鼎なので、形すら違う大偽物です。

ですが、その客は大喜びで買って、家に来た者たちに自慢しまくります。あるとき、やはりいつもの如く例の鼎(偽物)を自慢しようとしたところ、その日来たひとは、実は唐家にあった本当の鼎をひそかにみせてもらっていたので、その形が違うことをいいます。

これを聞いて、自慢しようとしていた方は、さっと色を失って、しばらく黙り込んで奥の部屋に入ってしまい、しばらくして出てくると、あの骨董屋に騙されたことをいいます。

もっとも、騙されたほうは相当な地位のある人物だったので、役人などを遣わしてその悪徳骨董屋を捕まえようとしたので、仕方なくさらに多くの偽物などの賄賂をさまざまな人にわたして、なんとか訴えられるのを免れたらしいです。

ですが、これだけでは終わりません。その悪徳骨董屋の親戚で、黄正賓という人がいるのですが、この黄正賓は、半ば文人のような、半ば悪徳骨董屋崩れのような人物で、賢いようでどこか俗なような、雅なような薄汚いようなところがあって、やはりさっきの悪徳骨董商と似たようなこともやっていました。

この二人は、互いのもっている骨董などを、取り替えつつあちこちに売りつける……という仲間でもあったので、あるとき黄正賓は、もっていた山水画を例の悪徳骨董屋に預けます。その山水画はとても素晴らしく、この際に本物を盗み取って、黄正賓にはよくできた偽物を返せばいい――とおもいます(明代の中国には、磁器も絵もすごく上手い偽物づくりの職人がいました笑)

ですが、黄正賓もやはり同業仲間というだけあって、そういう手が用いられることを知り尽くしています。なので、ふつうはみえないところに目印を入れておきました。

それも知らずに、悪徳骨董屋は黄正賓に偽物の山水画を返します。黄正賓はニヤリとします。そのまま何食わぬ顔で偽物の山水をいただくと、さらにあの鼎(偽物だけど、本物として世に伝わっているほう)を貸してほしい、といいます。

悪徳骨董屋は、あの鼎を売る相手が見つかったのかとおもって、鼎をもってきます。黄正賓は鼎を受け取ると、「ところで、あの絵については、せこい騙し方をしてくれたな」と切り出します。

悪徳骨董屋は言い訳をかさねますが、隠れ印のことをいわれると、やらかしたかと悟り、こうなってはどんな議論も意味がないとして、黄正賓から鼎を奪おうとします。黄正賓はどうせならこの機会に山水の真品も取りかえし、鼎の真品(実は偽物だけど、そんなことは誰も知らない)も奪おうとします。

黄正賓と悪徳骨董屋は掴み合い揉みあいになって、黄正賓は肋を折ってしまい、しかも鼎はその隙に割れてしまいます。黄正賓はその傷がもとで亡くなってしまい、悪徳骨董屋は今度はいよいよ問題が大きくなって、どこかへ失踪……というのが話の流れです。

とりあえず、骨董恐ろしいです(笑)ちなみに、もとの『韻石斎筆談』では、骨董にまつわる逸話や鑑賞法などをまとめている随筆集なのですが、露伴はこの中の話に骨董界隈の“技”みたいなものを感じて、むしろそっちを主役にしています。

これが人間の世の渾沌そのもの――というように、「雑多で卑小な技」を文学の題材にしているのが露伴らしいなぁ……とか思っています(ちなみに、『韻石斎筆談』では、綺麗な模様のある石には、水をかけて水盤の上に並べてみれば、蓬莱瀛州の仙山に雲霧が立ち籠めている様子をみるような……という話ものっています♪)

露伴は、こういう技を描いていくことで、その技の持ち主の性格や感情まで感じさせる――という魅力があります。たとえば、周丹泉や青木木米の神技と洗練された感性、悪徳骨董屋や黄正賓などの小ずるくて骨董で儲けようとばかり考えているところ、真贋に踊らされる大商人や上級官員たちなど……みたいな感じです。

妲己の金盥

あと、もうひとつ、露伴の文章について、すごく面白いところをのせてみます。

また金持はとかくに金が余って気の毒な運命に囚えられてるものだから、六朝仏印度仏ぐらいでは済度されない故、夏殷周の頃の大古物、妲己の金盥に狐の毛が三本着いているのだの、伊尹(いいん)の使った料理鍋、禹の穿いたカナカンジキだのというようなものを素敵に高く買わすべきで……(「骨董」より)

この「わかりやすい偽物」感というのを出すために、妲己(殷の紂王の妃で、妖狐が化けていたという伝説がある)の金盥、伊尹(殷の湯王の料理人にして宰相)のつかった料理鍋、禹(中国の川を整えた王)がぬかるみの中を歩くときにつかったカンジキ……みたいなのを出しています。

露伴の描く「技」って、その人の趣きみたいなものを湛えているというのを紹介しましたが、物や語彙すらそれぞれ微妙に違う美しさをもたせるように書いていく――ということを、露伴はすごく練り上げています。

李の花は悲しげなり、梨の花は冷げなり。海棠の花は朝の露に美しく、梨の花は夕月の光りに冴ゆ。桜の花は肉づきたり、梨の花は癯(や)せたり。花の中のそげものとや梨をばいふべき。

牡丹は幹の老いからびて、しかも眼ざましく艶なる花を開くところおもしろく、芍薬は細く清げなる新しき茎の上にて鮮やかに麗わしき花を開くところ美し。牡丹の花は重げに、芍薬の花は軽げなり。牡丹の花は曇りあるやうにて、芍薬の花は明らかなるやうなり。(「花のいろいろ」より)

こちらは花によってそれぞれどのような趣きがあるのかを描いているものなのですが、こういう実際の物事の雑多にして細やかなことが、それぞれどこかで情趣にもつながっている――という露伴らしさがすごく出ています。

たとえば、梨の花はひんやりと澄んで硬質で白くて、芍薬はひらひらと軽くやわらかくて明るい花、牡丹は重く濁った濃い色をおびている花……というのが、もはや花のもっている技なのか、生まれついた雰囲気なのか……というふうに、どこか骨董を扱う人々に似てませんか。

さらに、露伴の俳句では「長安の辻や落葉もおちつかず」というのがあります。これは、唐代の長安では、がらんと大きい通りがあって、街はそれぞれの塀に囲まれた坊の中にあったので、その街の外にある大きい路では、吹きさらしの風があちこちに落ち葉を転がしているのだろう――みたいに、長安の街のつくりと季節が混ぜ合わされています。

もうひとつ「しぐれしぐる十二の橋の皆ほそき」というのは、茨城県潮来市の水郷にある十二の橋が、しぐれの雨につつまれてぼんやり細くみえる――という様子です。

これも実際の様子と、「十二の橋」という語のもっているどこか幻惑的な感じが混ざっています。潮来の連作として「しぐぐるや潮来は古き遊女町」というのもあって、潮来は江戸後期には遊郭がたくさんあって、時雨につつまれると、ぼんやりとその頃の薄暗さに戻ったような、という雰囲気です。

こんなふうに、実際の世界の雑多さをみることが、この世界の渾沌としている本当の姿をみることなのだろうけど――みたいなのが、露伴らしい味わいなのかもです。

というわけで、かなり色々無理やり詰め込んでしまいましたが、お読みいただきありがとうございました。