「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。

こちらの記事では、上田秋成についてかいていきます(上田秋成って、もはや完全に日本でしょ……となりますが、実は秋成はすごく中国文学とつながりが深いので、中国文学好きがみてもいろいろな魅力があるのです♪)

もっとも、ここでは代表作の『雨月物語』についてみていきます。まず、雨月物語については、明代の怪異譚などを一部で原案にしています。ちなみに、中国の怪異譚は、かなり道教的な匂いがあります。

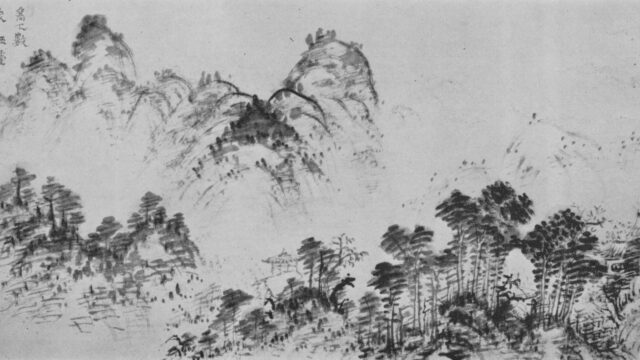

道教では、山木の精だったり、水中にひそむ魑魅魍魎などの土着信仰が、太上老君(神格化した老子)などの下に置かれながらも、どこか雑然として混ざりあっています。そして、雑多な土着信仰の神々が起こしている怪異が描かれているのが、中国の怪異譚になります(ちなみに、道教はこんな感じです。)

もっとも、このような怪異譚は、明代では民間の俗文芸というところでした(中国では、文人の洗練された作品は、詩がほとんどです)。でも、秋成は、日本・中国の古い作品から、さまざまな表現や題材を借りてきて、練りあわせるようにして『雨月物語』をつくっていきます(なので、日本でも稀にみる洗練された名文です)

あと、もうひとつ『雨月物語』らしさとしては、怪異の原因は、死者の恨みだったり愛憎などがあっても、その怪異はどこか自然そのもの(もしくは、自然の中に棲んでいるような、名前のない精怪のようなもの)をまとっている――ということがあります。

というわけで、前置きが長くなりましたが、それらしいところを紹介しつつ、雨月物語の名文をのぞいてみます。

白峰

まずは、崇徳院(平安末期の政争で敗れた上皇)の墓所をえがいたところです。

この里ちかき白峰といふ所にこそ、新院の陵ありと聞きて、拝みたてまつらばやと、十月はじめつかたかの山に登る。松柏は奥ふかく茂りあひて、青雲の軽靡(たなびく)日すら小雨そぼふるが如し。児が嶽といふ険しき嶽 背(うしろ)に聳ちて、千仭の谷底より雲霧おひのぼれば、咫尺(まのあたり)をも鬱悒(おぼつかなき)ここ地せらる。木立わづかに間(すき)たる所に、土墩(たか)く積たるが上に、石を三がさねに畳みなしたるが、荊蕀薜蘿(うばらかずら)にうづもれてうらがなしきを、これなん御墓にやと心もかきくらまされて……(「白峰」より)

これをみても感じるように、秋成の文章は、荒れ果てて自然の莽々とした草木の中に埋もれていくような様子を描いているときにとりわけ美しいです。

ここでも崇徳院の墓所が、深い木々にのまれるようにして荒れていくところになっています。ちなみに、秋成は「意味ルビ」のようなものをすごくよく使います。

こちらでは、「咫尺(しせき。咫は八寸、尺は十寸で、わずかな長さのこと)」で“すぐ見えるところ”、「墩(高い)」はもともとは“平らにして積み上げられた土の様子”みたいになります。

また、「荊蕀薜蘿」は、それぞれ“いばら(うばらも同じ。花の綺麗な薔薇というより、とげの多い野生っぽいものです)、薜蘿(かずら。中国では木にねばねばと付いている蔓草)”のようなルビがついています。

こんなふうに、漢字と日本語がふたつの意味を同時に云っているような効果が出ているのが、意味ルビの魅力になっています。

時に峰谷ゆすり動きて、風 叢林を僵(たお)すがごとく、沙石を空に巻上る。見る見る一段の陰火 君が膝の下より燃上りて、山も谷も昼のごとくあきらかなり。光の中につらつら御気色を見たてまつるに、朱をそそぎたる竜顔に、荊(おどろ)の髪 膝にかかるまで乱れ、白き眼を吊りあげ、熱き嘘(いき)を苦しげにつがせ給ふ。御衣は柿色のいたうすすびたるに、手足の爪は獣のごとく生のびて、さながら魔王の形あさましくもおそろし。(「白峰」より)」

ここでは、政争で敗れて恨みに燃える崇徳院の霊が姿をみせたところなのですが、注目したいのは「荊(おどろ)の髪」です。「荊(おどろ)」は、さっきの「荊蕀(いばら・うばら)」と同じく棘だらけの野生のバラがぎしぎしと絡み茂っている雰囲気です。

髪の様子を描くときに、わざわざ「荊」の字を入れるあたりが、すごく風景と混ざりあっている感じがしませんか……(これが入ると、すごく周りの荒れて荊蕀薜蘿だらけの乱れた様子に似合っていて、自然の霊威を帯びている感もあります)

こんな感じで、秋成はまわりの風景と混ざるような描写をすごく好んで用いています。

青頭巾

つづいては、食人の快楽にめざめてしまった高僧が住んでいる寺の様子を描いているところです。この寺は、人々から恐れられて誰も寄り付かなくなっているので、やはりボロボロに荒れています。

山院 人とどまらねば、楼門は荊棘おひかかり、経閣もむなしく苔蒸(むし)ぬ。蜘(くも)網をむすびて諸仏を繋ぎ、燕子の糞 護摩の牀(ゆか)をうづみ、方丈廊房すべて物すざまじく荒はてぬ。(「青頭巾」より)

こちらもやはり凄まじい名文です……。「経閣」は経典を収めておく蔵書室、「燕子」はつばめ、「護摩の牀」は護摩を焚く壇のことです(護摩壇は、火を燃やして祈禱をするところですが、それが燕の糞に埋もれるほど用いられていない……みたいな)

ちなみに、ここはもともと『水滸伝』第六回の「帝釈は……口内に蜘蛛 網を結ぶ」「満地すべてこれ燕子の糞」というのを元にしているらしいです。

ですが、秋成のほうは、「蜘(くも)網をむすびて諸仏を繋ぎ……」というのが、葛や菌糸がむすびついて覆っていく様子にどこか似ています(もやもやと溢れていく植物に少し似ていて、似ている雰囲気が幾重にも重ねられていくのが、すごくおしゃれです)

あと、「満地すべてこれ燕子の糞」には、護摩壇が加えられています。秋成の文章って、だいたいは日本ふうなのですが、原案として中国のものを借りるときは、中国文学特有のガタガタした硬さが出ないように、周りの風景をなだらかに溶け込ませるようしています。

(この二つを読んでいただくと、その裏事情的なものがわかるかもです)

もうひとつ、上田秋成の心情描写の魅力をみていきます。こちらは、食人の快楽に取り憑かれた僧が、あるとき寺に泊まりに来た別の高僧を喰らおうとして、夜に探し回ったけどみえなかったので、翌日に云った台詞です。

我あさましくも人の肉を好めども、いまだ仏身の肉味をしらず。師はまことに仏なり。鬼畜のくらき眼をもて、活仏の来迎を見んとするとも、見ゆべからぬ理(ことわ)りなるかな。あなたふと。(「青頭巾」より)

これ、すごい不思議な台詞です。まず、「我あさましくも人の肉を好めども、いまだ仏身の肉味をしらず」で、高僧の肉の味をみてみたい――という欲望がありつつ、「鬼畜のくらき眼をもて、活仏の来迎を見んとするとも、見ゆべからぬ理り」で、食人の欲にのまれているときには、きっとあなたのような高僧の姿は見えないのだろう――みたいに、一人の人間の中でのねじれるような感情が出ています……。

ちなみに、さっきの崇徳院の霊も「熱き嘘(いき)を苦しげにつがせ給ふ」のように、怒りに燃えながらも、それがみずからを苦しめている様子が出ていて、こういうところがすごく独特です。

蛇性の婬

というわけで、こちらは豊雄(とよお)という人が、蛇神の女性に魅入られて結婚して、侍女の蛇神もつれて吉野の桜をみているときのことです。

岩がねづたひに来る人あり。髪は績麻(うみそ)をわがねたる如くなれど、手足いと健かなる翁なり。翁 渠(かれ)二人をよくまもりて、「あやし。此邪神、など人をまどはす……」とつぶやくを聞きて、此二人忽ち躍りたちて、滝に飛入(とびいる)と見しが、水は大虚(おおぞら)に湧あがりて見えずなるほどに、雲 摺墨(するすみ)をうちこぼしたる如く、雨 篠(しの)を乱してふり来る。

翁 豊雄にむかひ「熟(つらつら)そこの面を見るに、此隠神(かくれがみ)のために悩まされ給ふが、吾救はずばつひに命をも失ひつべし。後よく慎み給へ」といふ。(「蛇性の婬」より)

ここであらわれた翁は、大和神社の神官です。なので、蛇神(自然の霊威)と、より体系化された霊威のぶつかり合い、というふうにもみえます(ちなみに、こちらは明代の怪談を原案にしています)

あと、この翁のいう「隠神(かくれがみ)」というのが、ごぞごぞと藪や沼の中にひそんで棲んでいる怪しい神という意味なのですが、その語を云っている人の内面世界での体系が練りあげられていないと出てこないような、一種の癖のある云い回しです。

こういうのは、実はさっきの「仏身の肉味・活仏の来迎」みたいに、食人と仏道の混ざりあっている内面ならではの組み合わせなどにもあるかもです。

泉鏡花への影響

そして、『雨月物語』は、(私の勝手な想像ですが)泉鏡花にすごく似ています。さきほどのせてきた秋成の名文から、実は鏡花の妖しげな美文は生まれているのでは――みたいな気がします。

というわけで、ここからは鏡花の中からそれっぽいところをのせていきます。

青葉の影の射す処、白瀬戸の小鉢も結構な青磁の菓子器に装ったようで、志の美しさ。

箸を取ると、その重った茄子が、あの、薄皮の腹のあたりで、グッ、グッ。

一ツ音を出すと、また一つグッ、もう一つのもググ、ググと声を立てるんですものね。

変な顔をして……、爺様が鉈豆(なたまめ)のような指の尖で、ちょいと押すと、その圧されたのがグググ、手をかえるとまた他のがググ。

心あって鳴くようで、何だか上になった、あの蔕(へた)の取手まで、小さな角らしく押立ったんです。……

それでも爺さんは苦切って、少い時にゃ、随分 悪物食(あくものぐい)をしたものだで、葬い料で酒ェ買って、犬の死骸なら今でも食うが、茄子の鳴くのは厭だ、と言います。(「草迷宮」二十七)

まず、「青葉の影の射す処、白瀬戸の小鉢も結構な青磁の菓子器に装ったようで」が、青葉の影の薄青をふくんで、白い磁器の肌がどこか青みをおびているようで、「青磁の菓子器」みたいにみえる――というのが、まわりの風景をどこか混ぜたようになっています。

あと、この話は、もともと茄子の怪異の話ではないのですが、脇役というか、ちょっとした小物の茄子まで怪異をふくんでいるような感じが、未整理でごちゃごちゃとひそんでいる自然の霊威っぽくないですか……。

もうひとつ、冬の夜市の様子を描いたものをみていきます。

もうこの時分には、そちこちで、徐々(そろそろ)店を片附けはじめる。まだ九時ちっと廻ったばかりだけれども、師走の宵は、夏の頃の十二時過ぎより帰途を急ぐ。

で、処々、張出しが除(と)れる、傘が窄(すぼ)まる、その上に冷い星が光を放って、ふっふっと洋燈が消える。突張りの白木の柱が、すくすくと夜風に細って、積んだ棚が、がたがた崩れる。その中へ、炬燵(こたつ)が化けて歩行(ある)き出した体に、むっくりと、大きな風呂敷包を背負った形が糶上(せりあが)る。消え残った灯の前に、霜に焼けた脚が赤く見える。(「露肆」九)

これは、夜の市がしだいにほそぼそとなって帰り支度をする人が出てくる様子なのですが、「炬燵(こたつ)が化けて歩行(ある)き出した体に」が、本筋と全然関係ないような、雑多な怪しさです。

ちなみに、「炬燵」は、寒さ・冬の縁語みたいになっています(さっきの秋成でいうと、寺の縁語としての護摩壇、みたいな)。しかも、寒さの中の鈍い感じが、炬燵を背負いながら寝ているところにすごく似ていて、冬の寒さも混ぜています。

時に、手遊屋(おもちゃ屋)の冷かに艶なのは、

「寒い。」と技師が寄凭(よりかか)って、片手の無いのに慄然(ぞっ)としたらしいその途端に、吹矢筒を密(そっ)と置いて、ただそれだけ使う、右の手を、すっと内懐(うちぶところ)へ入れると、繻子の帯がきりりと動いた。そのまま、茄子の挫(ひしゃ)げたような、褪せたが、紫色の小さな懐炉を取って、黙って衝(つ)と技師の胸に差出したのである。

寒くば貸そう、というのであろう。……

挙動の唐突(だしぬけ)なその上に、またちらりと見た、緋鹿子の筒袖の細いへりが、無い方の腕の切口に、べとりと血が染(にじ)んだ時の状(さま)を目前に浮べて、ぎょっとした。

どうやら、片手無い、その切口が、茶袋の口を糸でしめたように想われるのである。(「露肆」九)

こちらは意味ルビだらけです。「手遊屋(おもちゃ屋)・慄然(ぞっ)と・密(そっ)と・挫(ひしゃ)げた・衝(つ)と」などが、すべて漢字の意訳みたいになっています。

あと、「片手無い、その切口が、茶袋の口を糸でしめたように想われる」の“巾着の絞り口”は、わずかにのぞいた赤い袖(着物)の縁語です(しかも「繻子の帯がきりりと動いた」で、どこか締め上げるような趣きがあるかもです)

というわけで、最後のほうは上田秋成の話ではなくなっていましたが、『雨月物語』の雑然としていてぞよめくような霊威の乱れ合う雰囲気を感じていただけたら嬉しいです。

お読みいただきありがとうございました。