「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。

こちらの記事では、八大山人という書家・画家についてご紹介してみたいとおもいます。

八大山人(はちだいさんじん)は、明の末期から清の初めくらいに生きていました。ふつうは、あまり中国文学では出てこないのですが、かなり独特の作風があって魅力的なのです。

まず、八大山人の作風は、書でも絵でも詩でも、ひとことでいうと「つかみどころがない」です。ぬるりとすり抜けて特徴がうまく捉えられないのが、不気味で不思議な味わいになっています。

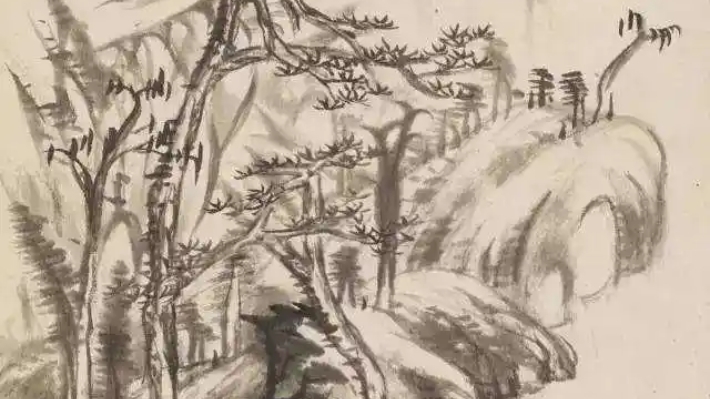

あと、こちらの記事のヘッダー画像は、八大山人の絵です。乾いているような、妙なねばりがあるような、暗いのか明るいのかわからない雰囲気ですよね……。

というわけで、さっそく解説に入っていきます。

八大山人の略歴

八大山人は、もともとは朱耷(しゅとう)が本名でした。明の皇族の分家うまれでした。ですが、十代の終わりごろに明が滅んだため、身をひそめるようにして出家していきます。

その後は、つぎつぎと名を変えながら身を隠しつづけます(明の皇族の家系だったので、清への反抗を怪しまれないために国内で逃亡しつづける……みたいな生活です。旧王朝の皇族なので、むしろ抑えこまれています)

しばらくは仏僧になっていましたが、そのころの暮らしは、江西省南昌市あたりの寺で、母や弟たちを連れながら、酒場のならぶような狭い路地裏で、書画を売っていたらしいです。

三十歳くらいのときには、すでに書画において評判も高くて、酔いにまかせて数枚を書きあげると、その路地あたりに暮らしているひとや、隠れ棲んでいる山僧などに渡してしまったらしいです。

でも、清朝の役人などには、なんとしても渡さなかったらしいので、身分の高い役人たちは、八大山人の絵がほしいときは、路地裏や山寺までいって買わないといけないのです(こういうことをさせるのが、八大山人のひとつの抵抗です)

三十代後半になると、南昌市のはずれにあった道観(道教の寺院)に住むようになり、このあたりで仏僧から道士になっていきます。このまま六十歳を過ぎるまで、道士として身をひそめています。

そして、六十代になってくると、寺や道観から離れて、ちいさな庵をむすんで暮らすようになります。ちなみに、「八大山人」の名は、六十歳をすぎてからです。

書いていておもうのですが、細かい記録がないだけに、余計にがらんと暗い感じがして、ちょっと怖いです……。

八大山人ってどんな意味……?

ところで、多くの方が気になっているのは、「八大山人」という名がどういう意味なのか……ということだとおもいます。

実は、若いころは「个山」「伝綮」「驢」などの名をつかっていて、どれも癖のある由来があります。

「个(こ)」は、個のことです。ひとつの山のようにぽつんと生きているから「个山」です。「綮(けい)」は肉と骨が絡みあったところです。なんとか肉と骨を保って伝えてきたので「伝綮」……。

さらに、本名の「耷」は、もともと大きい耳のことで、驢(ろば)は大きい耳があるので、「耷」の俗字が驢になる――みたいな由来があります。ここまででもかなり分かりづらいです。

ですが、六十歳を超えてからの「八大山人」はさらに深く絡みあって、もはや謎の塊りみたいになっています。

まず、ひとつめの有名な説は「八大山人」を縦書きすると、「笑之」「哭之」みたいにみえて、その人生は笑いたくなる愚かさと、泣きたくなる苦しさ――というものです。

ですが、それだけではなく、本名の「朱耷」から「牛・耳」を無くすと「八大」になります。もともと“牛耳る(主導権をもつ)”という語があるように、皇族の身分をなくした朱耷が、八大――ということになります。

もうひとつは、八大山人は作風が完成していくのが、ちょうど六十歳くらいからなので、八大山人の名とともに円熟期に入ります。なので「八方においてもっとも大きい」というのが由来――というものです。

まぁ、どれもそれっぽいけど、いくら考えて底がみえない不可解さが、八大山人の魅力だったりします……。

書風・画風

というわけで、いよいよ八大山人の作品に入っていきます。

八大山人って、すごく有名な傑作があるというよりも、どれをみても八大山人の味がするというか、その雰囲気が傑作になっている――みたいな気がします。

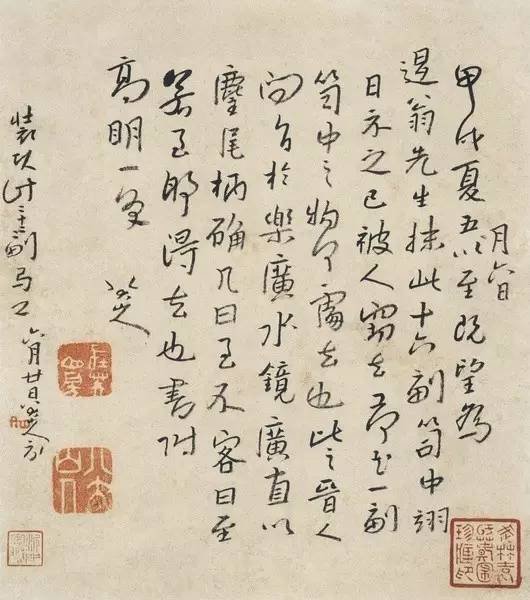

まず、これが書なのですが、どこか枯れかけの蓮の茎みたいな、やわらかいのか固いのか微妙な質感です。なんていうか、内にもったりと妙なものが籠っているというか、どこか不穏でバランスが悪いです。

よくみていくと、ひとつひとつの字が「上が大きくて下が小さい」ように書かれています。この崩れそうな感じが、むしろ見入ってしまいます。曲がるところなども、ちょっとむにっと丸くて、ふしぎな歯ごたえがあります(この“やわらかいのに不安定”という質感がたまらないです)

あと、それぞれの字の書き終わりが、無理やり縮められたように短くなっていて、吐き出しきれずに小さくねじれた感じが、ちょっと底のみえない味わいをつくっています。

こんなふうに、八大山人の美意識って、“わかりづらさ”がいつも漂っています。

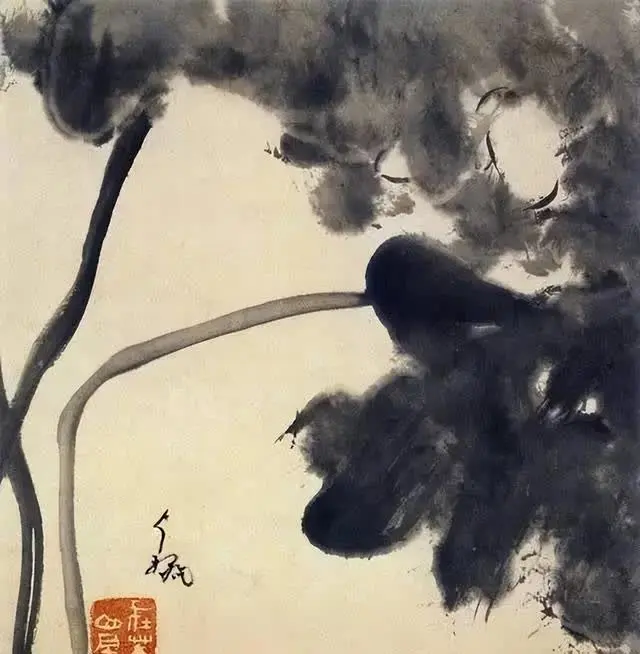

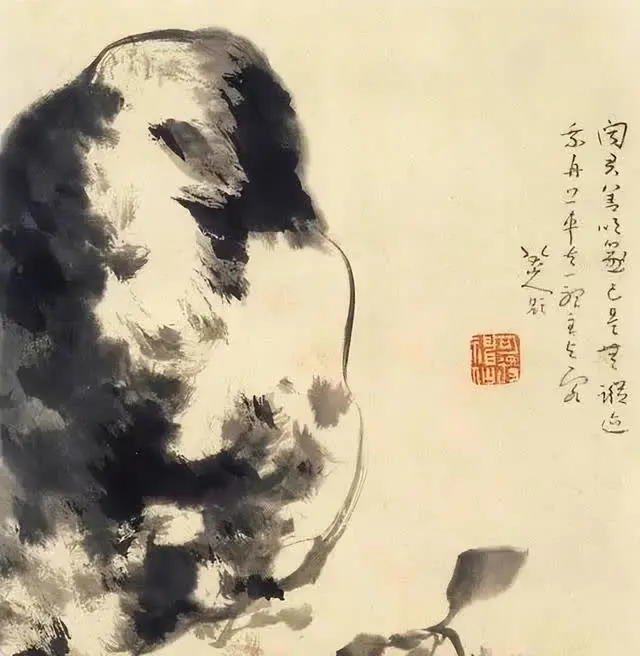

こちらは蓮です。ぼやぼやむにむにというのか、上から崩れてきそうなのに、葉そのものはぼってりと柔らかそうな感じがすごくもったりとしています。

こんなふうに、八大山人はどちらかというと、その独特の雰囲気が魅力になっているタイプです。

泥のなかを泳ぐような

さらに八大山人の詩に入っていきます。

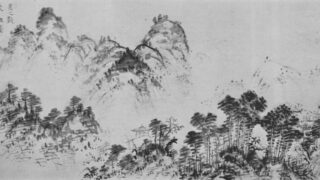

まず、こちらは「石と芽」です。ちょっとかわいい感じもします♪

じつはこれは石と芽が会話をしているような詩がついています。

あなたが笛が上手いと聞いて、来てみたら会えなかったので、舟と車で追ってみれば、笛の音が聴けました。

聞君善吹笛、已是無踪迹。乗舟上車去、一聴主与客。(八大山人「安晩冊 十四」)

こちらの石はごつごつと大きくて堅くて、となりの芽はまだ小さくて柔らかくて、全然雰囲気がちがうのに、ひとつの笛を音につつまれているように、不思議な調和の中に生きているような……ということかもです。

ちょっと孤独でさびしげだけど、どこかほんのり柔らかい味わいもあります(すごくかわいい)

東の蓮は高くゆらゆらゆれていて、西の蓮は葉が舟のとなりにならびます。わたしの心は葉のようで蓮の花も葉のようで、どうして銀河は流れて行かないのかと思う。

東畔荷花高出頭、西家荷葉比軽舟。妾心如葉花如葉、怪底銀河不肯流。(八大山人「荷花」)

このねちっと堅いものが奥に入っているのが八大山人らしさです。蓮の葉はさらさらとしているはずなのに、なぜか私のまわりでは時間が止まったように、蓮のまわりの水も止まっているのです――(どこか昔のことが絡まっているようなのです……)みたいな感じかもです。

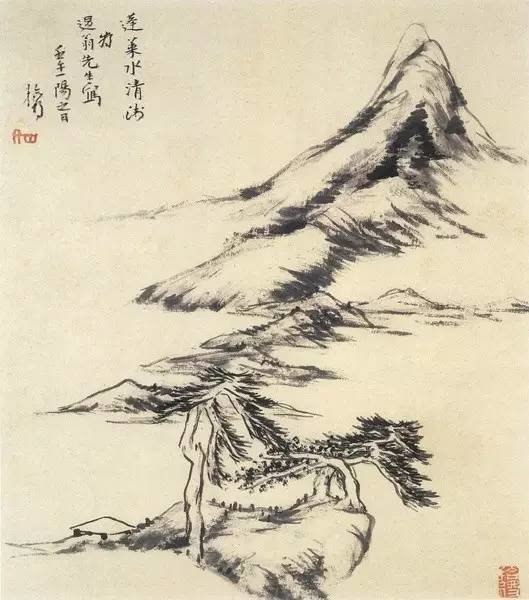

もうひとつ、こちらは蓬莱山(仙境の山)をかいたものです。

ですが、そこには「蓬莱水清浅(蓬莱の水は澄んでいて浅い)」とかかれています。この蓬莱は、しょせん絵の中の蓬莱なので、水は浅くて盆に溜めたようなのですが、きっとこの世界もそんな蓬莱の中なのかもしれません――みたいな匂いがちょっとするような、しないような(この分からなさが八大山人なのです……)

あと、蓬莱も仙山にしては、どこかばさばさと荒れていますね。

八大山人伝

というわけで、ここからは邵長蘅という人が、八大山人と実際にあって感じたことを書いているものをのせてみます。

(ちなみに、こちらの邵長蘅は、明代の唐宋派のスタイルを継いでいます。話がそれるけど、明の文学って、むしろ現実寄りの作品にいいものが多い気がします)

世には山人のことを知っているひとは多いが、山人のことは分かっていないのだろう。山人の胸の奥には、ぐつぐつと煮え固まるようで、きっとみずからも分からない感情が溜まっていて、大きい石が泉を塞ぐように、湿った綿が火を蔽うようにして、どうするべきかもわからず、忽ちにして狂人のごとく言葉を失ったごとくして、隠れ忍んで世をやり過ごしているのだろう。

わたしはかつて山人とある寺に泊まったことがある。夜中に雨が降りだして、その勢いはいよいよ強く、檐にはざらざらと打ちつけて、うなる風が窓や戸をがたがたと揺らし、四方の竹はべきべきと折れそうなほど鳴っていて、虎が吼えるような音がして、眠れぬほど恐ろしかった。

もし、そんな夜に山人は、南宋が亡んだあとに隠れ棲んでいた人たちと一緒にいたなら、きっと手を取りあって泣いていたはずなのに、わたしは山人にとってそういう人でなかったのを恥じる。

世多知山人、然竟無知山人者。山人胸次、汩浡鬱結、別有不能自解之故、如巨石窒泉、如湿絮之遏火、無可如何、乃忽狂忽瘖、隠約玩世。

……予与山人宿寺、中夜漏下、雨勢益怒、檐溜潺潺、疾風撼窓扉、四面竹樹怒号、如空山虎豹声、凄絶幾不成寐。假令山人遇方鳳・謝翺・呉思斉輩、又当相扶携慟哭至失声。愧予非其人也。(邵長蘅「八大山人伝」)

この底知れない感情が、泥のようにもつれて溜まっているのが八大山人らしいですよね……(ちなみに、六十歳で作風が完成してきて、八十歳くらいまで生きています。いろいろと恐ろしい人です)