「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。

こちらの記事では、わたしがみていて好みだなぁ……と感じている“訳し方”についてになります。

中国文学をみていると、原文はすごくいいのに、自分が訳したせいで良さが伝わらない……という気分に何度もなっているので、どういう訳し方がいいのかもすごく興味が出てきます(笑)

というわけで、わたしがいままでみてきた中で、こういう訳をしてみたい……と思ったものをいくつかのせてみます。

奇縁ロマンス

まずは、こちらです(まさかの最近の曲です……。ひとつめの方は原曲、ふたつめは中国語verになります)

原曲もすごく好きなのですが、二つめのUniparityさんの訳も毎回すごいのです……。

とりあえず、すごく気に入ったところを紹介していきます。まずは2番のAメロです。

原曲:

未体験な旅を始めよう 恐れないや

ひたすら恋しいと叫ぶ未来だから

もっと長く都会を眺め 変わりたいや

新しい世界が待ってるさ

中国語ver:

在未曾見過景色前徬徨 不用害怕

那是一心一意 期待你到来的黎明啊

踏遍了一座座城市 攀爬遠遠眺望

総有一天会發現早晨 不一様

中国語verを直訳すると、「まだ歩いたことのない景色を怖がらず(在未曾見過景色前徬徨 不用害怕)」が「未体験な旅を始めよう 恐れないや」、「街を歩いて高く上って遠くをみれば(踏遍了一座座城市 攀爬遠遠眺望)」が「もっと長く都会を眺め」になってます。

これって、意訳と云えば意訳なのかもですが、もともとの歌詞にない語も入れているのが、ただの意訳とはちがうかもです。

たとえば、「攀爬遠遠眺望(高いところにのぼって遠くをみる)」って、どこか都会の高い建物っぽさがあるし、「發現早晨不一様(朝の景色がいつもちがう)」も、夜通し歩いて夜明けをみているのが“新しい世界”っぽくもあります。

あと、「徬徨」は歩き回る、「黎明」は夜明けだったりと、もともとの歌詞の裏にある風景をつなぎ合わせたような意訳になっています。

これがあると、一気に訳もひとつの作品としてみえるというか、もとの作品の味わいが残りませんか……。

もうひとつ、2番のBメロもいきます。

原曲:

……続けることを美徳だとする風潮が嫌でした

日々の暮らしを抜け出して何かを得るためには……

中国語ver:

要是一成不変 能夠忍多久

橱窓的標価 我不認同

毎天逃離一点点 戦勝一点点

秘密作戦 是一種風潮

これ、すごくいいんですよね……。まず、「続けること」をあえて「一成不変 能夠忍多久(一たび決めたら、いつまでも耐えつづける)」みたいに訳すところが、めっちゃ分かってます(笑)

あと、「毎天逃離一点点 戦勝一点点 秘密作戦 是一種風潮」は、「毎日少しずつ逃げて、少しずつ秘密の作戦を進めていくのも、ひとつの風潮なんじゃないですか」みたいな感じです(あえて「風潮」をこっちに入れてあるのが好き)

“一度決めたらいつまでも続けなきゃいけないなんていう、外側の評価(橱窓的標価)とかどうでもいいです。こういう生き方もひとつの風潮としてありですよね”みたいなのを感じて、しかも中国語で対句にしたり(逃離一点点 戦勝一点点)、周りから一人抜け出したような感じが「秘密の作戦」っぽいなぁ……みたいな、「自分だったらこうする」感が入っているのがいい訳だと思えてきませんか……。

意訳の中でもすごくいいものは、どれも「自分がその中にいたら、どういう様子をみているか」みたいな感があって、しかも原文の語が少し抜けてしまっても、全然気にならないです(むしろ、訳しているのは風景というか気分というか)

とおりゃんせ

つづいては、こちらの訳をみてみます(今回は、作者と訳した人が同じというめずらしい例です)

上が原曲、下のほうが英語verです。もはや本人しか思いつかないような不思議な名訳です(ちなみに、私の英語はすごく怪しいので、あまり信用しないでください笑)

まず、最初のところなのですが、いきなり謎の訳が出てきます。

原曲:

炎天下 炎天下 つっ立って脱水症状

前代未聞の連鎖連鎖

はっとはっとしちゃうよあの子ハットトリックで

狙う矛盾(ほこたて)あまのじゃく

英語ver:

Heat island, Heat island living with dehydration

Such unbelievable cycle, cycle

Maybe baby he’s my type, everyday perfect go-getter

Singing the melody in his own words

とにかく謎なのが、「狙う矛盾あまのじゃく」が「Singing the melody in his own words(あの子の歌詞で歌う唄)」になるところです。

これは私の勝手な想像だけど、パスピエの「とおりゃんせ」は、たぶん泉鏡花の『草迷宮』を原案にしています。

この『草迷宮』では、「とおりゃんせ」(古い童謡のほう)が、手まり歌として出てきます。『草迷宮』では、ある人が昔の母の記憶と結びついた手まり歌をさがしているけど、なかなか巡り会えなくて、全国を旅している……という話です。

そして、草深くて古い屋敷を通りがかったときに、どうもこの屋敷の中にその歌がある気がする――として惹かれていくのですが、その屋敷にはたびたび怪異が起こって、近づく人間を拒みつづけているのは、昔の手まり歌を知っている同郷の少女の霊だったりします。

なので、主人公は昔の手まり歌をさがしているけれど、その同郷の少女も手まり歌を教えてあげたいけど、姿をみせるわけにも行かず……みたいになっているのが、「あの子ハットトリック(奇術・幻術)で 狙う矛盾あまのじゃく」です。

あえて“昔の手まり歌をさがしていて、自分なりの歌詞で歌ってみるけど、なかなか似ているものにならない”のほうを取ってくるのが、もはや本人しか出来ない訳になっています(たぶんだけど)

もう一つ、好きなところをいきます。

原曲:

所在は猪口才な手口 マスキュリン

啓蒙思想で論破論破

曖昧じゃ辛い 気休め程度でいいや

食らえお膳立てロマンス

英語ver:

Surrender to fair-minded tender soul, Super-macho

Here’s my enlightenment, don’t stop, don’t stop

I must be able to cheer you up, somebody tell me

Am I romantic like everybody else ?

ここは韻まで合わせてあるのがまず練られていて、「所在は」と「Surrender」、「曖昧」と「I must」、「ロマンス」と「else」がそれぞれ似ています。

「啓蒙思想で論破論破」は、怪異をみとめない人たちへ「Here’s my enlightenment(これが私なりの啓蒙思想だよ)」として怪異をみせつけている場面っぽいです(たぶん)

あと、『草迷宮』では、最後は手まり歌は聞えないまま、またどこかへ旅に出ていくのですが、その前にわずかに同郷の少女の霊はひとりで手まり歌をうたって聞かせて、怪異に惹き寄せられるようにやってきた主人公から離れていくのが「気休め程度でいいや 食らえお膳立てロマンス」っぽくないですか(笑)

どうでもいいけど、「お膳立てロマンス」って、たくさんの怪異に巻き込まれて、ケガをしたり病気になったりする人がたくさん出る中での、妖しげな盛り上がりのある関係――みたいな感じです。

なので、少女の霊は「I must be able to cheer you up, …… Am I romantic like everybody else ?(きっとあなたを励ますことになるのですよね。お膳立てロマンスしてるなんて、私も人並みにロマンチックなんでしょうか)」みたいな……。

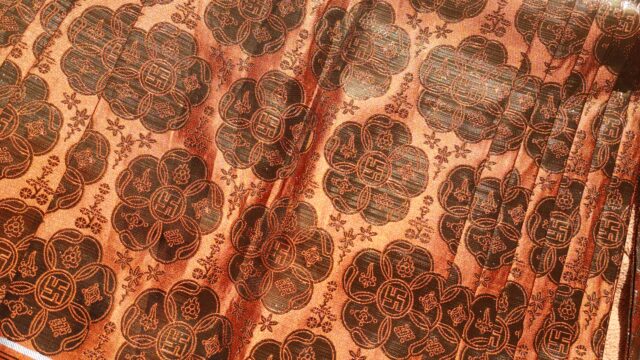

あと、すごく余談だけど、「とおりゃんせ」の動画をみていると、障子ごしに影だけがみえて、明かりがゆれていたりするのが、五色の毬を切り開いたような、日本座敷みたいにみえます(あと、「切禿(きりかむろ)で兎の顔した、女の童」だったり、「天神様の細道じゃ」だったりと、小ネタもすごい入ってる笑)

というわけで、ここでは原案になった(と思われる)『草迷宮』の内容も入れながら、ほとんど自分なりに書いているような訳し方です……。素人の勝手な話だと思ってもらえればいいのですが、好きな訳ってどれも原文のもとになったものを書いているような……。

まぁ、原文そのままの訳も大事なのですが、どちらかというと正確さは注釈に任せて、訳は原文と並んで鑑賞できるものが好みだったりします(まぁ、それがすごく難しいのだけど)

というわけで、あまり役に立つ話ではないかもですが、ここまでお読みいただきありがとうございました。