「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。

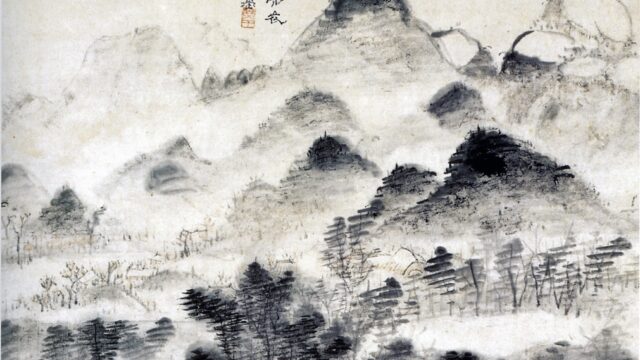

こちらの記事では、漢代の賦についてご紹介していきます。……とはいっても、ほとんどの方にとって、漢代の賦(ふ)って何?――みたいな感じだと思うので、まずは賦について解説しておきます。

賦というのは、楚辞の句形(○○○兮○○みたいなの)をもとにしながら、詩経の四文字で一句になるスタイルをまぜるようにして生まれてきた様式です。

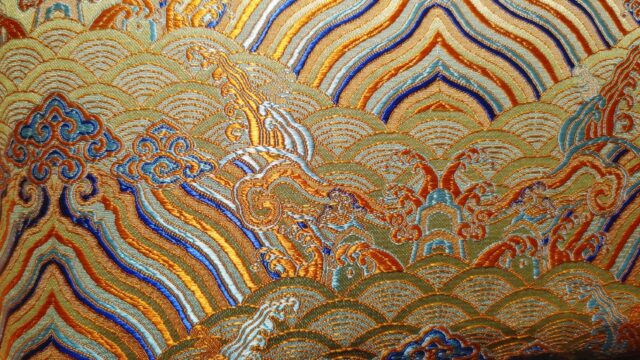

描かれる内容としては、楚の土着の植物や風物のかわりに、漢の王朝をたたえるために大きくてきらびやかな宮室や、ゆたかな文化を結集させた儀礼などをえがくことが多いです。

そして、楚辞では湿ったような緑っぽい植物色の世界でしたが、漢賦はきらきらと宝玉や刺繍をちりばめたような人工的な美しさが魅力になります。あと、楚辞と同じく擬態語をたくさん用いますが、より人工的な字が多いです。

……ということを書いていても、いまひとつイメージできないかもなので、実際の作品をいくつかのぞいてみます(漢賦はすごく長いので、一部だけのせます笑)

司馬相如 長門賦

まずは、前漢のころに活躍した司馬相如(しばそうじょ)という人からです(もはや漢賦といえばまずはこの人、みたいなイメージだったりします)

木犀を刻んで榱(軒の木)にして、文杏を飾って梁にする。豊茸(ちらちら)とした柱をならべて、桐を彫って支えにしてあり、玉色の木をめぐらして、くねくねちらちらとして飾り梁にすれば、さまざまな風景などをほり込んで、積まれた石のきらきらしているのにも似ている。

五色は燃えるように輝き、爛耀耀(きらきらぎらぎら)として光を成していて、模様のある石を敷きつめ、ウミガメの甲羅の色に似て、薄絹の幔帷(とばり)をかけて、あでやかな組紐を長く下げる。柱を撫でて静かに歩き、曲がった楼閣の央々(からりと広い)のをみていれば……、日は暮れて会える望みも絶え、独りで空堂のうちに悲しんでいると、明月のさして私を照らし、清夜を洞房(寝室)の中にすごすことになり……。

刻木蘭以為榱兮、飾文杏以為梁。羅豊茸之游樹兮、離楼梧而相撐。施瑰木之欂櫨兮、委参差以槺梁。時仿佛以物類兮、象積石之将将。五色炫以相曜兮、爛耀耀而成光。致錯石之瓴甓兮、象玳瑁之文章。張羅綺之幔帷兮、垂楚組之連綱。撫柱楣以従容兮、覧曲台之央央。……日黄昏而望絶兮、悵独托於空堂。懸明月以自照兮、徂清夜於洞房。(司馬相如「長門賦」)

まず、これは皇后に頼まれて、冷遇されている悲しみをかわりに述べた作品です。きらびやかに飾られた宮室と、そのがらんとして寂しい様子が合わさって、静かな悲しみが漂っています。

ひとつ興味深いのは、上のリンク先で紹介している「山鬼(山中の妖鬼が人間に恋をする)」とよく似ている雰囲気です。

たとえば、山鬼では「わたしは一人で深い藪にいて、路は険難にしてようやく抜け出してきて、たった一人で山の上に立てば、雲は容々(もわもわ)としてその下にあり」だったり、「雨はぼんやりと降り、風はさらさらとして、あの方を思って憂いに罹ってしまう」などのように、暗く立ち籠める山雲と、山鬼の気分がつながっているような表現があります。

こちらの長門賦も、「日は暮れて会える望みも絶え、独りで空堂のうちに悲しんでいる」のように暗さと悲しみが重なっていて、その悲しみをきらびやかな宮室の飾りや調度品などの美しさで慰めているようなつながりがあります。

そして、山鬼では雨や風、木々などがありましたが、こちらはすべて宮室の人工的な飾りになっています。

こんな感じで、楚辞の句形や表現を借りながら、より人工的で、土着色のすくないものを詠んでいくのが漢賦です。

楊雄 甘泉賦

というわけで、さっきのはあまり漢の王朝とは関係なかったのですが、今度は漢の祭祀がとても華やかで大きいことをえがいた作品をみてみます(ちなみに、ここにでてくる「乱」というのは、賦の終わりのまとめみたいなもので、曲の終わりの乱れ調子です)

乱にいわく:崇々(高く盛られた)円い丘は、大きく立ちて天を隠す。登り下りする階段は峛崺(うねうね)ゆれて、大きく埢垣(ごろん)と丸まっている。神の宮をふやして㠁差(きりきりした山)のようで、ならんで嵯峨(がたがた)として、岭巆嶙峋(きしきしぎらぎら)として、ぼんやりと遠くつづいていく。

神を祭壇に招けば、そこに神は来たりて、俳佪招揺(うねうねゆらゆら)として、霊は迉迡(いにょいにょ)としている。光を出して眩燿(ぎらぎら)として、盛んに福を降らし、子々孫々、その福は極まりなし。

乱曰:崇崇圜丘、隆隠天兮。登降峛崺、単埢垣兮。増宮㠁差、駢嵯峨兮。岭巆嶙峋、洞無厓兮。……徠祇郊禋、神所依兮。俳佪招揺、霊迉迡兮。煇光眩燿、隆厥福兮。子子孫孫、長亡極兮。(楊雄「甘泉賦」)

ぐにゃぐにゃぎらぎらぎちぎちでろでろの異様な文体です。

まず、おなじく上のリンク先にある「雲中君」の「霊は連蜷(うねうね)として既にやってきて、爛昭々(ぎらぎらどろどろ)として……」を思わせるような、やたらと蛇状にうねうねと長くてぎらぎら輝いている神様がでてきます。

ですが、こちらでは「迉迡(うねうねのしんにょうver)」のようになっていて、より長く尾を引いている感が出ています。

さらに祭壇がごろんとまるくなっている様子は「埢垣(けんえん。連蜷の土ver)」になっていたり、神を祀る宮が山に似ているときは「㠁差、嵯峨、岭巆嶙峋」などの山を用いた字を多く入れています。

ちなみに、㠁差は「参差(しんし。不揃いなこと)」の山ver、「嵯峨(さが)」はがたがたしていること、岭巆嶙峋(れいえいりんじゅん)は「岭」は嶺(みね)、「巆」は営(めぐり絡む)の山ver、「嶙」は山石が鱗のようにするどく並ぶ様子、「峋」はたぶん筍(たけのこ)っぽい山石です。

こんな感じで、楚辞っぽい原案をもちいながら、より人工的で複雑なイメージを入れた字をもちいているのが漢賦の特徴になります。

あと、ここで祀られている神は、天神なので、より全国区な感じになります。あと、ここの句法は楚辞の中では「招魂」にでてくる「○○○○、○○○些」というのに似ています(些は兮みたいなものです)

王延寿 魯霊光殿賦

もうひとつ、後漢の王延寿がつくった「魯霊光殿賦」というものを紹介させてください。こちらは、魯(いまの山東省)にあった霊光殿という宮殿のことをえがいた賦になります。

その様子をすみずみまでみていけば、……雲のように倔佹(大きく立ちあがり)、嶔崟離摟(ぎしぎしぎらぎら)として……、よろづの楹(柱)は互いにもたれ合い、磊砢(がらがら)として支え合っている。

浮いた柱は岧嵽(ほっそり)として星のように懸かり、漂いて嶢𡸣(ぎらぎら)として何とか支えており、高い梁は偃蹇(うねうね)として虹のように通り、大きく上がって蘧々(ごそごそ)として飛び集まっていく。

高い櫨(木組み)は磥垝(ごとごと)として岌峨(ぎちぎち)して、曲がった枅(木組み)は要紹(ゆったり)として環句(くるん)としている。キノコを描いた小梁はもそもそと群がって集まり、横枝の杈枒(がさがさ)としたように斜めに走る。その横へは夭蟜(うにゃうにゃ)として這い出し、互いに黝糾(暗く絡んで)支え合っている。

於是詳察其棟宇、観其結構。……倔佹雲起、嶔崟離摟。……萬楹叢倚、磊砢相扶。浮柱岧嵽以星懸、漂嶢𡸣而枝拄。飛梁偃蹇以虹指、揭蘧蘧而騰湊。層櫨磥垝以岌峨、曲枅要紹而環句。芝栭欑羅以戢孴、枝牚杈枒而斜據。傍夭蟜以横出、互黝糾而搏負。(王延寿「魯霊光殿賦」)

どうです、この密度。狂気を感じます(もはや空間恐怖症ですかといいたくなるレベル)。

ここでもやはり細工のきいた擬態語はたくさんでてきます。「倔佹」はぐったりと立ちあがった人のような感じで、それが「雲起」しているので、大きい雲が涌き立っているような感じの宮殿になります。

ですが、ここで注目したいのは、雲にあえて「人」っぽい雰囲気の字をつかっていることです。すごくしつこく訳すと「人っぽい感じであぶなっかしく立ちあがっている雲のような宮殿が――」みたいになります。

こんな感じで、連想を深めていくスタイルは、同じく「芝栭欑羅……、枝牚杈枒……、傍夭蟜以横出、互黝糾……」にもみられます。

「キノコを描いた小さい梁(芝栭)」が、もはや本物の木っぽいので、「欑羅(賛は集まって支えることなので、欑は木verです。羅は羅列)」していて、しかもその「枝が杈枒(がさがさと絡みあう)」のようになっています。

そしてさらに、その枝が「傍夭蟜以横出、互黝糾」しています。「傍」は横、「夭蟜」は蛇がうねうねすること、「横出」は横から出るです。「黝糾」は「黝(青黒くなって)糾(もつれている)」ということなので、鬱蒼とした枝が雑多に茂っていて、たまに蛇っぽくみえながら、また蒼くて暗い藪のようになって――というふうに行き来しています。

こんな感じで、ふつうは土には土っぽい漢字、山には山っぽい漢字をもちいることが多い漢賦で、「魯霊光殿賦」は宮殿・雲・人を行き来したり、梁・枝・蛇を行き来したりというように、比喩のさきにもうひとつの比喩があるような作りになっています。

もはや玉を練り合わせて盛り合わせたような、ごてごてぎとぎとの過剰装飾という感じがしてきて、漢賦の人工美の良さを感じていただけたのではないでしょうか。

こんな感じで、中国文学の中でもかなり読みづらくマイナーな漢賦ですが、ちょっとでも楽しんでいただけたら嬉しいです。ちなみに、私はこの三つの中では「魯霊光殿賦」が大好きです(こういうところ、行ってみたいです。きらきらした工芸品がすごく好きです……)

お読みいただきありがとうございました。